Ahora que ya sabemos lo importante que es mantener la “placa base” afinada, toca pasar a la acción. Las siguientes herramientas son simples, cuentan con respaldo científico reciente y, lo mejor de todo, se pueden integrar en el día a día sin necesidad de “alta tecnología”.

Entrenamiento Interválico de Alta Intensidad (HIIT)

La actividad física cardiorrespiratoria es, sin duda, una de las mejores señales (demanda de energía) que podemos enviarle al cuerpo para indicarle que tiene que fabricar más mitocondrias y mejorar la calidad de las que ya existen. Primero las estimula a trabajar, y después, genera una respuesta adaptativa que incrementa tanto su número como su eficiencia.

Cuando una persona está en tan baja forma física que se ahoga subiendo unas pocas escaleras y dice: “me quedo sin aire”, en realidad lo que está sintiendo no es falta de aire en sí, sino que su sistema cardiovascular, respiratorio y muscular no consigue suministrar oxígeno a las células ni transformar el que llega en energía a la velocidad que exige el esfuerzo (debido, entre otras cosas, a una baja densidad mitocondrial).

Simplificando mucho, podríamos decir que existen dos formas principales de trabajar el “cardio”:

- Intervalos cortos de alta intensidad (HIIT): más tirando a anaeróbico (con “deuda” de oxígeno).

- Cardio continuo de larga duración e intensidad moderada (MICT): más aeróbico (con oxígeno).

Ambos tipos de ejercicio inducen adaptaciones distintas en la red mitocondrial (estudio):

- Ráfagas cortas e intensas (HIIT): crean una red más longitudinal, predominando conexiones alineadas con el eje muscular (piensa en carreteras rectas y rápidas). Así se acelera el flujo de ATP justo donde el músculo genera fuerza, facilitando picos breves de potencia y recuperaciones rápidas.

- Ejercicio continuo y moderado (MICT): da lugar a una red con forma de rejilla, con conexiones tanto transversales como longitudinales (imagina calles y avenidas que se entrecruzan). Esto permite distribuir el ATP de manera homogénea, favoreciendo esfuerzos prolongados y resistencia a la fatiga.

Por supuesto, no hay que elegir solo uno. Lo ideal es combinar ambos, adaptándolos al nivel de cada persona. Sin embargo, si el único objetivo fuera mejorar la salud mitocondrial, y tuviera que elegir uno solo, me decantaría por el HIIT. Estas son las razones:

1. Coordinación integral de todo el organismo

Como vimos en la primera parte del artículo, buena parte de nuestra salud física y mental depende de mantener una coherencia energética interna: que todas las mitocondrias trabajen en sincronía y que la energía fluya sin bloqueos.

El ejercicio de alta intensidad potencia esa coherencia porque representa un desafío energético mayor para el cuerpo-mente. Obliga a una colaboración total entre órganos, células y mitocondrias. No se trata solo de mover los músculos más rápido: es una auténtica tormenta de señales entre cerebro, corazón, pulmones, vasos sanguíneos… y, cómo no, las mitocondrias.

2. Señalización epigenética mediante lactilación y activación del gen PGC-1α

Como explico más a fondo en mi libro Epigenética Nutricional, la lactilación es un proceso epigenético descubierto recientemente.

El lactato es un metabolito que se genera al usar glucosa como combustible. El cuerpo, en paralelo, puede reciclarlo y utilizarlo en las mitocondrias para producir energía, especialmente en el cerebro, los músculos y el corazón.

Durante el ejercicio de alta intensidad, la alta demanda energética incrementa el uso de glucosa y, por tanto, la producción de lactato. Cuando se supera la capacidad de las mitocondrias para reciclarlo, el lactato en sangre se acumula.

Aquí entra la lactilación: consiste en añadir un grupo lactilo (procedente del lactato) a las histonas, unas proteínas alrededor de las cuales se enrolla el ADN. Normalmente, las histonas compactan el ADN, reduciendo el acceso a ciertos genes. Pero al unirse el grupo lactilo, esa estructura se relaja y permite, entre otras cosas, la activación del gen PGC-1α, responsable de la creación de nuevas mitocondrias.

En resumen: la elevación de lactato derivada del ejercicio intenso es una señal poderosa para que el cuerpo fabrique más mitocondrias y mejore la eficiencia de las que ya tiene.

3. Mayor eficiencia por tiempo invertido

Otra ventaja del HIIT es que requiere menos tiempo para lograr resultados equivalentes o superiores a los del cardio tradicional.

Según estudios y metaanálisis de 2025 (estudio, estudio), los entrenamientos de alta intensidad en intervalos generan aproximadamente el doble de adaptación mitocondrial por hora invertida que el trabajo continuo de baja intensidad. En otras palabras: mayor volumen y calidad de red energética por minuto entrenado.

Entrenamiento concurrente: fuerza después del cardio

El entrenamiento de fuerza tiene numerosos beneficios, pero si hablamos estrictamente de mejorar la cantidad y calidad de las mitocondrias, es mucho menos eficiente que el cardio. Esto se debe a que el cardio activa la vía AMPK–PGC-1α, la responsable de indicar al organismo que debe fabricar más mitocondrias (biogénesis). En cambio, el trabajo de fuerza activa una vía distinta: mTOR, más implicada en el crecimiento muscular (síntesis proteica, hipertrofia).

Dicho esto, la evidencia indica que el entrenamiento concurrente (combinación de cardio y fuerza) no solo no interfiere con la biogénesis mitocondrial, sino que potencia aún más la señal activada por el cardio solo (estudio).

Eso sí, si tu prioridad es optimizar la salud mitocondrial (y no la hipertrofia), hay tres factores clave que conviene cuidar (estudio):

- Carga media-alta y repeticiones moderadas

La tensión mecánica elevada parece ser el disparador que convierte la vía mTOR en aliada del PGC-1α. En cambio, los protocolos con muchas repeticiones y poca carga podrían debilitar ese efecto. - El orden importa: primero cardio, después fuerza

Hacer cardio primero vacía más ATP y activa AMPK–PGC-1α. El entrenamiento de fuerza posterior (con cargas entre el 70-80 % de 1 RM) activa mTOR, reforzando aún más la activación de PGC-1α. - El momento también importa

La fuerza debe hacerse inmediatamente después del cardio (en un intervalo de ≤15 minutos), ya que así se maximiza la cascada sinérgica entre mTOR y PGC-1α.

Sueño suficiente (la razón por la que dormimos)

La respuesta al misterio de por qué duermen los animales podría estar en las mitocondrias.

Un revelador estudio de la Universidad de Oxford, recién publicado (julio de 2025) en la revista Nature, muestra que la “presión” para dormir surge de la acumulación de estrés eléctrico en las mitocondrias de ciertas neuronas.

A medida que avanza el día, las mitocondrias de estas neuronas reguladoras del sueño se sobrecargan y empiezan a perder electrones. Esto genera los dañinos radicales libres (ROS). Cuando esa “fuga de electrones” supera un umbral, actúa como señal de advertencia: el cerebro debe dormir antes de que el daño se extienda.

Durante el sueño ocurren cuatro procesos coordinados:

- Disminuye el exceso de energía almacenada

Durante el día, estas neuronas apenas trabajan y van acumulando energía (ATP). Al dormir, se activan y comienzan a gastar esa energía, desapareciendo el exceso que causaba la sobrecarga (y la producción de ROS). - Las mitocondrias se reparan y vuelven a fusionarse

En la vigilia, las mitocondrias se fragmentan. Durante el sueño, se vuelven a unir y a formar redes. Esto mejora su funcionamiento y reduce la pérdida de electrones. - Se eliminan y reparan las mitocondrias más dañadas

El sueño activa un sistema de limpieza que recicla las mitocondrias rotas o más oxidadas, evitando así que sigan generando radicales libres. - Se fabrican nuevas piezas para las mitocondrias

Durante el día se activan genes que codifican piezas nuevas. Por la noche, esas piezas se ensamblan y se renuevan las mitocondrias, mejorando su eficiencia y reduciendo el riesgo de daño.

En resumen: estas neuronas actúan como interruptores automáticos, activando el sistema de reposo (sueño) para evitar la sobrecarga de ROS en las mitocondrias. Dormir restaura la demanda de ATP, reconfigura la red mitocondrial y elimina los orgánulos más disfuncionales. Así, la señal de peligro disminuye y el “interruptor” de presión para dormir se resetea hasta el siguiente periodo de vigilia.

Estos hallazgos ayudan también a explicar por qué los animales más pequeños —que consumen más oxígeno por gramo de peso corporal (metabolismo más acelerado)— tienden a dormir más (necesitan reparar más daño) y a vivir menos.

El sueño, como el envejecimiento, podría ser una consecuencia inevitable de nuestra forma de obtener energía. Otra manera de entender la frase: “morimos porque vivimos”.

Luz Solar (exposición directa)

Las mitocondrias responden a la luz, pero no a cualquier tipo, sino a aquella con la que han evolucionado: la que presenta todo el espectro de longitudes de onda, incluidas las más largas (entre 670 y 860 nanómetros), es decir, la luz solar.

Luz que penetra… y activa

Varios estudios recientes han demostrado que la exposición directa de nuestra piel a longitudes de onda largas, como las presentes en la luz solar (sin ventanas por medio), penetra profundamente en nuestros tejidos. A diferencia de la luz azul, que se queda en la piel, estas longitudes atraviesan incluso el tórax o la ropa, alcanzando tejidos internos como músculos, nervios o retina. Y lo más importante: una vez dentro, mejoran la función mitocondrial.

Un ensayo recién publicado en Nature (julio de 2025) mostró que, tras exponer la espalda de los participantes durante 15 minutos a una luz infrarroja de 850 nm (similar a la luz solar), 24 horas después mejoraban la función visual, la función mitocondrial y la producción de ATP, incluso cuando los ojos habían estado completamente cubiertos. ¿Cómo es posible esto? Porque el efecto no depende solo de los ojos: la piel actúa como puerta de entrada, desencadenando efectos que se extienden por todo el organismo.

Eficiencia energética en las mitocondrias

Otro estudio de 2024 analizó mitocondrias aisladas expuestas a luz de 810 nm. Los resultados fueron claros: la luz aumentaba la producción de energía (ATP), con una eficiencia de conversión energética superior al 10 %. Esto es notable, especialmente si consideramos que la fotosíntesis natural rara vez supera el 5 %.

Lo más interesante fue descubrir que no bastaba con alcanzar una «dosis total» de luz. El ritmo y la potencia con la que se aplicaba importaban tanto o más que la cantidad total de energía recibida. Es decir, la calidad y la intensidad de la luz solar son claves.

Luz que baja la glucosa

En otro estudio reciente, esta vez en humanos sanos, una sola exposición de 15 minutos a luz roja (670 nm) en la espalda fue suficiente para reducir significativamente los niveles de glucosa en sangre tras consumir azúcar (prueba oral de glucosa). Esta reducción no solo afectó al pico máximo, sino también al área total bajo la curva; es decir, hubo menos glucosa circulando durante más tiempo. Este hallazgo sugiere que la luz solar podría beneficiar nuestro metabolismo, incluso en personas sin patologías previas.

Además, algunos participantes exhalaban más dióxido de carbono tras la exposición, indicando una mayor oxidación de la glucosa. En otras palabras, sus mitocondrias estaban aprovechando mejor el combustible disponible. Y todo esto sin recurrir a ningún fármaco, solo con luz.

Los perjuicios de la luz de los LED actuales

Estos mismos estudios advierten sobre los efectos perjudiciales de la exposición continua a las luces LED actuales. En la iluminación LED estándar (ya sea cálida o fría, esto no importa), apenas hay longitudes de onda superiores a 660 nm, dominando en cambio la luz azul, alrededor de los 450 nm. Se trata de un espectro antinatural, alejado del espectro completo del sol. Esta luz azul (sin longitudes largas de onda) reduce la eficiencia energética de nuestras mitocondrias (aumentando la fatiga), eleva la frecuencia cardíaca y aumenta los niveles de glucosa en sangre.

Advertencia

Debería sobrar decirlo, pero lo aclaro: obtener estos beneficios mitocondriales y de salud no implica tomar el sol hasta quemarse. Veamos cómo lograr la dosis mínima necesaria.

Guía práctica: cuánto y cuándo exponerse

El rango útil (670 a 900 nm) demostrado en los estudios está presente todo el día, pero su densidad energética varía según la altura solar y la atmósfera. En verano al mediodía, la potencia en ese rango puede ser entre 2 y 3 veces mayor que en invierno. Al amanecer o atardecer la intensidad cae a solo un 15-25 % de la del mediodía.

Estos son los minutos mínimos necesarios para “activar” el efecto mitocondrial, según cada contexto:

- Verano: 5-6 min en horas centrales; 10-15 min a primera o última hora.

- Invierno: 15-25 min al mediodía; hasta 30 min a primera o última hora.

- Prioriza espalda o pecho descubiertos.

- Con ropa ligera o en días nublados, aumenta un tercio el tiempo.

Según tu tono de piel, estos minutos pueden doblarse, pero a partir de ahí, la ganancia mitocondrial extra es mínima y aumenta el fotoenvejecimiento. Al alcanzar ese punto, cúbrete con ropa, busca sombra o aplica crema solar.

Recuerda: una exposición breve pero diaria supera claramente a sesiones largas y esporádicas.

Consejo extra: Combinar esta exposición con ejercicio produce una sinergia especial; no solo obtienes dos beneficios simultáneos, sino que en este caso 1 + 1 = 3.

Reflexión final: El cuerpo humano evolucionó bajo la luz solar. Hoy pasamos el 90 % de nuestro tiempo en interiores iluminados artificialmente, con luces que carecen de las longitudes de onda beneficiosas (>660 nm) y en cambio predominan los tonos azulados (<450 nm), que pueden perjudicar nuestras mitocondrias. Volver a exponernos regularmente a la luz solar natural no solo es cuestión de sintetizar vitamina D, sino también una fuente directa de energía y salud.

En esta sección hemos tratado los beneficios de la luz solar que penetra en la piel, pero existen otros beneficios adicionales (mejora del ánimo, prevención de enfermedades mentales, entre otros) cuando la luz solar entra por los ojos. Este tema, y la mejor manera de exponernos a ella, lo abordo detalladamente en otro artículo de mi blog.

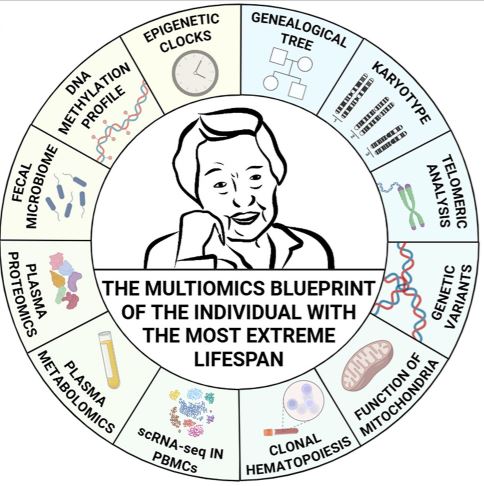

Aumentar SAMe y la capacidad de metilación

No voy a detenerme en las maneras concretas de aumentar nuestros niveles de S-adenosilmetionina (SAMe), porque lo explico extensamente en mi libro Epigenética Nutricional, así como en varios artículos del blog y entrevistas.

En el libro explico en profundidad cómo aumentar SAMe y, por tanto, mejorar nuestra capacidad de metilación, ralentiza el envejecimiento y reduce el riesgo de enfermedades. Esto ocurre porque SAMe mejora tres factores clave del envejecimiento: las alteraciones epigenéticas, la inestabilidad genómica y la disfunción mitocondrial.

Aquí voy a centrarme exclusivamente en los beneficios del SAMe para nuestras mitocondrias:

- Refuerza la defensa antioxidante: Las mitocondrias generan energía, pero también producen radicales libres peligrosos (ROS). Para neutralizarlos, utilizan glutatión, cuyo precursor esencial es el SAMe. Sin suficiente SAMe, nuestras mitocondrias pierden protección contra el estrés oxidativo.

- Mantiene las membranas mitocondriales sanas: Las membranas mitocondriales necesitan fosfatidilcolina (fabricada a partir de SAMe) para mantener su fluidez y funcionalidad. Cuando falta SAMe, estas membranas se vuelven rígidas y dificultan la producción energética. Además, una membrana fluida permite una mejor entrada de glutatión, esencial para proteger la mitocondria (estudio).

- Mejora la comunicación entre mitocondria y retículo endoplasmático: Durante el ayuno o el ejercicio, las mitocondrias y el retículo endoplasmático aumentan su interacción para compartir calcio y generar energía. El SAMe regula esta interacción, evitando que el estrés derivado de dicha comunicación se vuelva tóxico (estudio).

- Regula la quema de grasas y la producción energética: En situaciones de estrés energético, el SAMe actúa como un «freno» que controla la quema excesiva de grasas (β-oxidación), evitando así la producción descontrolada de radicales libres. Es un regulador clave para impedir que las mitocondrias trabajen en exceso.

- Mantiene el potencial eléctrico mitocondrial: Para generar energía (ATP), la mitocondria necesita mantener una carga eléctrica específica («potencial mitocondrial»). Niveles adecuados de SAMe sostienen esta carga, evitando el colapso energético de la célula.

- Participa en la regulación epigenética de genes mitocondriales: SAMe proporciona grupos metilo que modifican la actividad de genes mitocondriales (metilación del ADN). Alrededor del 30 % del SAMe celular se encuentra en las mitocondrias, donde es transportado a través de su membrana (estudio). Una baja cantidad de SAMe en las mitocondrias produce hipometilación, lo cual provoca inestabilidad genética y deterioro progresivo de la función mitocondrial (estudio). Este déficit también se relaciona con enfermedades crónicas, e incluso se observa en personas con síndrome de Down (estudio).

- Mejora la cadena respiratoria: El SAMe inhibe la proteína MCJ, un represor natural de la respiración mitocondrial. Cuando falta SAMe, esta proteína MCJ se expresa demasiado, dañando las mitocondrias y facilitando la acumulación de grasa. Al regular esta proteína, el SAMe protege a la mitocondria frente a estos daños (estudio).

Alimentación Evolutiva y ayuno intermitente

En mi libro Alimentación Evolutiva y, a raíz de un reciente estudio, también en un artículo de mi blog, resumo ampliamente los beneficios de basar nuestra nutrición en los alimentos con los que hemos evolucionado y realizar periodos breves y periódicos de restricción total de alimentos (ayuno intermitente).

Este tipo de alimentación, con un patrón alternado (alimentarse-ayunar, alimentarse-ayunar…), parece ideal para cuidar nuestras mitocondrias. Una revisión sistemática publicada en 2022 por varias universidades concluyó que la estrategia dietética más efectiva para potenciar la biogénesis mitocondrial y mejorar su eficiencia incluye:

- Un patrón de dieta mediterránea rica en polifenoles.

- Episodios regulares de restricción energética o ayuno.

- Una cantidad moderada pero suficiente de proteínas.

- Uso prudente y cíclico de la cetosis (por ejemplo, ejercicio aeróbico en ayunas), evitando dietas cetogénicas continuas, especialmente en personas con cardiopatías.

Una puntualización sobre el ayuno

Según un reciente estudio de la Universidad de Santiago de Compostela, el ayuno es beneficioso para los humanos porque promueve la salud, retrasa el envejecimiento y protege contra la obesidad. Pero, para que la respuesta adaptativa sea óptima, es crucial asegurar niveles suficientes de SAMe en nuestro organismo. Como vimos antes, la SAMe actúa como protector frente al estrés oxidativo mitocondrial, previene lesiones hepáticas y mantiene la integridad funcional de las mitocondrias, principalmente porque es necesaria para sintetizar fosfatidilcolina y proteger las membranas celulares.

Además, tener niveles bajos de SAMe en el hígado perjudica la adaptación metabólica tras un periodo de ayuno. Esto se debe a que disminuye la capacidad de desactivar rápidamente la oxidación de grasas cuando volvemos a alimentarnos, produciendo lo que llamamos una «inflexibilidad metabólica».

Proteína suficiente (pero no en exceso)

En el cuerpo humano no se construye nada sin suficiente proteína («sin ladrillos no hay obra»). Según estudios recientes, consumir entre 1,2 y 1,6 g de proteína por kilogramo de peso corporal al día proporciona el mejor equilibrio entre estímulo mitocondrial, salud renal y sostenibilidad dietética (estudio, estudio).

Eso sí: tampoco conviene superar este rango, especialmente a medida que cumplimos años. Se ha comprobado que consumir más proteína de lo necesario produce una respuesta renal desfavorable, disminuyendo la tasa de filtración glomerular sin aportar ningún beneficio adicional (estudio). Como ocurre frecuentemente en biología: «menos es malo, pero más no es mejor».

Además, también se ha demostrado (estudio) que una periodización de carbohidratos (mayor restricción en días de trabajo más aeróbico que anaeróbico) optimiza las adaptaciones al ejercicio, aumentando el tamaño, contenido, número y actividad de las mitocondrias. Los protocolos específicos, la mejor manera de llevarlo a cabo y la ciencia detrás de ello los explico en profundidad en mi libro Alimentación Evolutiva para Deportistas.

Golpes de calor inteligente

Sauna

Una sesión de sauna finlandesa eleva la temperatura central corporal lo justo para activar proteínas de choque térmico. Estas proteínas mejoran la eficiencia de las mitocondrias existentes y envían una señal que activa el gen PGC-1α, necesario para fabricar nuevas mitocondrias (estudio, estudio).

El protocolo más efectivo estudiado consiste en 3-4 tandas de 12-15 minutos a 80-90 °C, con descansos fuera de la sauna de 3-4 minutos a una temperatura ambiente de 20-22 °C (sin inmersión fría). La frecuencia recomendada es de 4-5 días por semana (estudio, estudio).

Aunque este protocolo es el más beneficioso para las mitocondrias, también resulta bastante exigente. Por tanto, si no tienes experiencia, lo ideal es adaptarse progresivamente (menos minutos y menos tandas), aumentando según vayas mejorando tu tolerancia, exactamente igual que harías con el ejercicio.

Recuerda que «lo perfecto no debe ser enemigo de lo bueno». Si por falta de tiempo o dificultad no puedes realizar el protocolo ideal, hacer menos también es positivo (menos sesiones semanales o menos minutos por sesión). Un protocolo de 20 minutos a 80º 3-4 veces por semana (si se pueden más sesiones, mejor) también ha mostrado efectos mitocondriales duraderos. Y si todavía se quieren potenciar más los beneficios de la sesión de calor, se puede terminar con una sesión de frío (ver más adelante).

Además, estudios recientes han demostrado que la sauna tiene beneficios adicionales más allá de los mitocondriales (aunque quizá derivados de ellos): reduce el riesgo de mortalidad cardiovascular, aumenta la resistencia en atletas, ayuda a preservar la masa muscular y fuerza, disminuye la inflamación, aumenta nuestro “fertilizante cerebral” (BDNF) favoreciendo la neurogénesis, reduce el riesgo de demencias, mejora el ánimo y disminuye la ansiedad.

Baño caliente a 45 °C

También se ha comprobado que un baño caliente a 45 °C durante 45 minutos seguidos, con agua hasta la parte inferior del cuello, consigue beneficios mitocondriales equiparables al mejor protocolo de sauna (estudio).

Esto se debe a que el agua caliente presenta dos ventajas termofísicas:

- Mayor conductividad: transfiere calor al cuerpo más rápido.

- Inhibe la evaporación: pierdes menos calor por sudor.

Así, con la misma duración, aunque con menos temperatura, la inmersión produce un aumento de temperatura corporal equivalente y una respuesta adaptativa incluso más intensa.

Una puntualización: los típicos jacuzzis o spas de gimnasio no sirven. En la mayoría de gimnasios el agua suele mantenerse entre 37 y 39 °C (por comodidad y seguridad), una temperatura insuficiente para obtener estos beneficios.

***

Advertencia: Antes de realizar cualquiera de estos protocolos, es fundamental asegurarse de estar bien hidratado (agua + sodio), como explico en este otro artículo.

Golpes de frío inteligente

El estímulo de frío intermitente también es un potente activador para la biogénesis y la optimización mitocondrial. El descenso rápido de temperatura provoca un pico de noradrenalina, estimulando la vía AMPK/SIRT1 → PGC-1α, y activa la UCP-1, proteína responsable de producir calor en la grasa parda. Todo ello aumenta el número de mitocondrias, mejora su capacidad de acoplamiento/desacoplamiento y favorece la quema de grasa. Además, los pulsos breves de radicales libres (ROS) que genera el frío refuerzan las defensas antioxidantes mitocondriales (estudio, estudio).

Mejor protocolo estudiado:

- Agua fría a 10-12 °C

- 3 tandas de 3 minutos (9 minutos en total)

- 2-3 minutos de movimiento suave (secado ligero) entre tandas

- Realizarlo 3-4 días por semana

- Hacerlo después de una sesión de sauna potencia los beneficios

Advertencia adicional sobre protocolos de frío:

Si has realizado ejercicio de fuerza, y tu objetivo es la hipertrofia, es mejor esperar unas 6 horas antes de aplicar frío (o hacerlo en días de descanso), ya que el frío inhibe la inflamación aguda post-ejercicio, necesaria para generar adaptaciones.

Estrés y cortisol bajo control

La exposición a situaciones estresantes altera nuestro sistema neuroendocrino, aumentando la liberación de cortisol y catecolaminas. Esto puede generar disfunción mitocondrial, acumulación de proteínas dañadas y un exceso de radicales libres (ROS). El resultado es estrés oxidativo, permeabilidad aumentada en la membrana celular, daño al ADN y reacciones inflamatorias que conducen al envejecimiento celular acelerado e incluso a la muerte celular (estudio). Ahí es nada.

Además, la relación entre estrés y mitocondrias es bidireccional: el estrés daña nuestras mitocondrias, y unas mitocondrias disfuncionales hacen que gestionemos peor el estrés, generando aún más estrés y daño, entrando en un círculo vicioso.

Por otro lado, se ha comprobado que el daño mitocondrial causado por estrés también exagera la respuesta inmune, contribuyendo a la conducta depresiva (estudio) y a otras enfermedades psiquiátricas (estudio). Para entender la relevancia de las mitocondrias en nuestro cerebro, basta con saber que una sola neurona de la corteza cerebral consume (en reposo) alrededor de 4.700 millones de moléculas de ATP por segundo (sí, casi 5 millones cada segundo), y tan solo en la corteza (la capa más externa) tenemos unos 12 millones de neuronas.

Además, el estrés no solo perjudica las mitocondrias existentes, sino que también dificulta la síntesis de nuevas mitocondrias (estudio).

Maneras de respirar y mitocondrias

No es de extrañar entonces que cuando respiramos de una forma que favorece la relajación, disminuyen los marcadores de estrés oxidativo, se activa la biogénesis mitocondrial y mejora nuestra capacidad bioenergética (estudio, estudio).

Aunque no existe un «protocolo único», la literatura científica converge en que la respiración más efectiva es aquella que es profunda y lenta (4-6 respiraciones por minuto), nasal, diafragmática (con expansión abdominal), y con una exhalación igual o hasta el doble de larga que la inhalación. Estos beneficios solo se manifiestan con la práctica habitual y deliberada (10-20 minutos al día, ≥4 días por semana).

El sexo y la etapa de la vida importan

Bajo estrés crónico, los hombres suelen cruzar más rápidamente el umbral hacia la disfunción mitocondrial. Por el contrario, las mujeres conservan mejor la función mitocondrial en situaciones de estrés, gracias al efecto protector del estradiol, que favorece la creación de nuevas mitocondrias, mejora su eficiencia energética y refuerza las defensas antioxidantes. Sin embargo, tras la menopausia, al disminuir el estradiol, esa protección se pierde y las mitocondrias se vuelven tan vulnerables como en los hombres (estudio).

Relaciones sociales positivas

Las experiencias sociales positivas —desde una conversación amable hasta una carcajada compartida— no solo mejoran nuestro estado de ánimo: también parecen afinar el funcionamiento de nuestras mitocondrias. Aunque en humanos aún faltan estudios concluyentes, numerosos experimentos en animales han mostrado que entornos enriquecidos y relaciones sociales favorecen la biogénesis mitocondrial, aumentan su eficiencia y reducen el daño oxidativo (estudio). Esto ocurre porque la interacción social reduce el cortisol, eleva la oxitocina y activa vías moleculares que fortalecen nuestra «red energética» celular.

En humanos, los primeros indicios apuntan en la misma dirección. Estudios recientes han observado que las emociones positivas y el apoyo social se asocian con una mayor actividad mitocondrial, menor fragmentación de la red y menos señales de estrés bioquímico. Abrazos, música, risas o incluso el ejercicio compartido pueden actuar como metrónomos que sincronizan nuestras células y recargan nuestras reservas energéticas. Cuidar nuestros vínculos puede ser, literalmente, una forma de cuidar nuestra vitalidad, porque las mitocondrias no solo responden a lo que comemos o al ejercicio que hacemos, sino también a cómo vivimos y con quién lo compartimos.

Además, aquí también la relación es bidireccional: cuanto mejor es la salud mitocondrial, más disfrutamos las experiencias psicosociales y mejor es nuestro estado anímico (estudio).

Suplementación

Alfa-cetoglutarato: para más información, pinchar (aquí)

Litio (orotato): para más información, pinchar (aquí)

Azul de metileno: para más información, pinchar (aquí)

Espermidina: para más información, pinchar (aquí)

Creatina: para más información, pinchar (aquí)

Urolitina A (Mitopure®): más información próximamente

Reflexión final

Nuestra salud sistémica y el ritmo al que envejecemos dependen en gran medida del estado de nuestras mitocondrias. La evidencia científica más reciente sugiere que no existe enfermedad crónica actual que no esté vinculada, en alguna medida, a un mal funcionamiento mitocondrial.

Por lo tanto, es imprescindible cuidar a las que nos cuidan, proporcionándoles los estímulos y el contexto que han conocido durante millones de años: ejercicio físico, niveles adecuados de SAMe, exposición a la luz solar, una vida tranquila con estrés controlado, proteína y sueño suficientes y de calidad, breves exposiciones al calor y al frío, alimentos nutritivos alternados con periodos breves de ayuno, y relaciones sociales enriquecedoras (conexión con tu «tribu»).

Pongámonos a ello. No se necesitan fármacos ni tecnología sofisticada.